Juan Manuel de Prada

En varias ocasiones hemos señalado que el capitalismo no es una mera fórmula de organizar la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios, sino que posee una visión totalizadora y articulada del hombre, una antropología (y también una teología) radicalmente anticristiana. Afirmar algo tan evidente nos ha costado la enemiga visceral de muchos presuntos amigos, tristemente gangrenados por la infiltración plutocrática. Pero ya señalaba Castellani que los golpes más mortíferos siempre los recibe uno dentro de casa; y tanto golpe acaba en la expulsión.

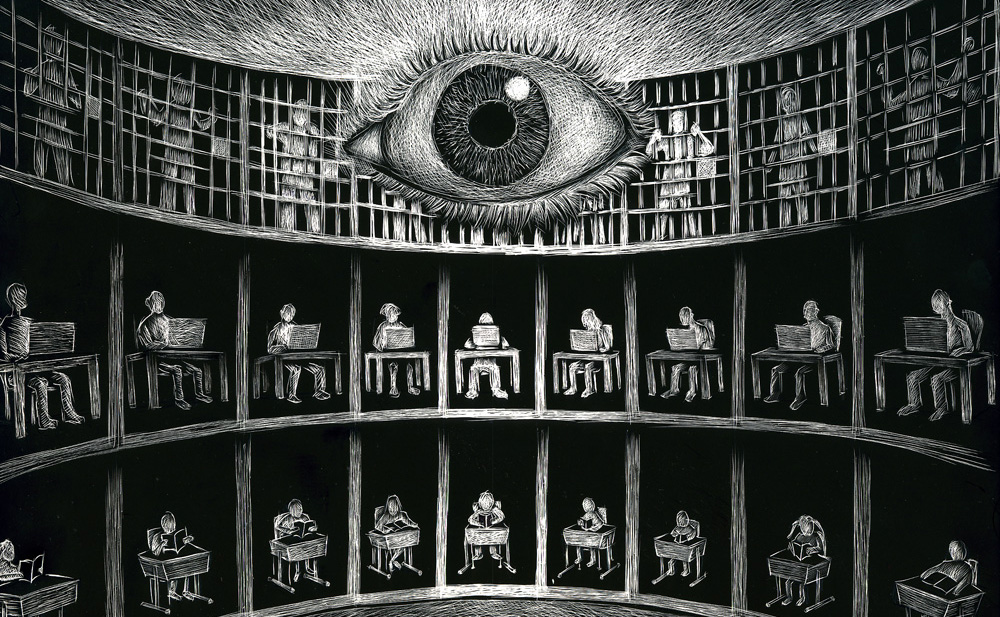

Que el capitalismo es algo más que un mero sistema de organización económica lo proclamó sin ambages, hace ya casi un siglo, Walter Lippmann, uno de los teóricos del neoliberalismo, afirmando que las «leyes del mercado» exigían un «reajuste necesario en el género de vida» de las masas y un cambio de «las costumbres, las leyes, las instituciones y las políticas», hasta llegar incluso a transformar «la noción que tiene el hombre de su destino en la Tierra y sus ideas acerca de su alma». Hoy podemos concluir sin miedo a la hipérbole que dicha transformación ya se ha consumado, cambiando la faz de la vida humana. El capitalismo ha exacerbado el individualismo y la atomización de la sociedad, la concupiscencia desordenada de bienes materiales (con la consiguiente plétora de necesidades superfluas), la debilitación de la vida espiritual y el decaimiento de la fe. En definitiva, ha ‘secularizado’ por completo la vida económica, infringiendo la subordinación jerárquica de lo material a lo espiritual. Así, la religión de Mammón se ha convertido en la fuerza determinante de las sociedades humanas, que ven en ella el acceso al conocimiento de la ‘verdad’ y la ‘liberación’ de sus ilusiones y deseos. Así ha sido desde los orígenes del capitalismo; y en esta fase culminante (o terminal) en la que la aleación de capitalismo y comunismo ha producido una suerte de Estado servil global, de forma mucho más acelerada y lesiva.

La aleación de capitalismo y comunismo ha producido una suerte de Estado servil global, de forma mucho más acelerada y lesiva.

Pero decíamos más arriba que el capitalismo es también una antropología. ¿Y cómo es el ‘hombre nuevo’ que preconiza el capitalismo? Ante todo, se trata de un ‘individuo’ independiente que busca la felicidad personal. Milton Friedman ha llegado a definir la sociedad capitalista como «una colección de Robinsones Crusoes»; y los pensadores capitalistas católicos al estilo de Michael Novack, de forma más disimulada o taimada, describen el capitalismo como un cambio desde la «comunidad orgánica dada» hasta la «asociación voluntaria construida sobre las opciones del individuo», donde «cada persona debe valerse por sí misma». Pero esta visión de la sociedad como conglomerado de individuos soberanos que no dependen unos de otros ni están sometidos a otros (salvo que voluntariamente se asocien en función de sus propios intereses) es por completo contraria a la visión cristiana de la sociedad, que debe ser una comunidad unida por un bien común, en la que toda persona viene al mundo con unos vínculos innatos y unas obligaciones irrenunciables.

Por supuesto, el capitalismo no preconiza una sociedad de individuos aislados o ermitaños, pero las asociaciones que promueve son siempre de un tipo determinado. El citado Novack sostiene que el capitalismo conecta a más gente en el seno del mercado, y de formas más diversas, que cualquier otro sistema económico y social anterior. Pero estas formas diversas de ‘conexión’ nada tienen que ver con una auténtica vida comunitaria: son relaciones de individuos autónomos, independientes, que ni deben nada a los demás ni esperan nada de los demás, más allá de aquello a lo que cada individuo voluntariamente esté dispuesto a comprometerse. Y, a la vez que fomenta estas relaciones entre individuos autónomos, el capitalismo disuelve los auténticos vínculos comunitarios, como observa Chesterton en El manantial y la ciénaga, cuando acusa al capitalismo de haber «destruido la familia en el mundo moderno», alentando divorcios, provocando la competencia entre los sexos, enfrentando a las generaciones, obligando a las gentes a trabajar lejos de su hogar y tratando las virtudes domésticas cada vez con mayor desprecio, hasta provocar «la muerte de todo lo que nuestros padres llamaban dignidad y modestia».

Y, además de crear una sociedad de individuos sin auténticos vínculos comunitarios, el capitalismo los dota de una omnímoda ‘libertad de elección’, otro fundamento antropológico que contribuye a ese «reajuste necesario en el género de vida».

Antropología capitalista (II)

Decíamos en un artículo anterior que el ‘hombre nuevo’ capitalista es un individuo soberano e independiente, que no debe nada a los demás ni espera nada de los demás, más allá de aquello a lo que esté dispuesto a comprometerse voluntariamente. Además, debe estar dotado de una absoluta ‘libertad de elección’ que le permita no solamente elegir el pastel que desea comer, entre los cientos que se ofrecen en el escaparate de una pastelería, sino también la ¿persona? con la que desea follar en Tinder, o la profesión a la que desea dedicarse (aunque sea una profesión que no se concilia con sus capacidades naturales). Y esta libertad de elección que exige el capitalismo debe estar despojada de cualquier tipo de interferencia externa. Para el capitalismo, la dignidad del ser humano se asienta en la autonomía personal, en la capacidad individual para elegir, para decidir y para gobernarse a sí mismo. Huelga añadir que en una ‘sociedad de hombres libres’, tal como la entiende el capitalismo, no pueden existir los fines comunes ni las metas colectivas. Como postula Friedman, no sólo es que el bien común no exista, sino que, de existir, habría que impedirlo, porque sería destructivo de la libertad y empujaría a esa sociedad a la barbarie. En el mejor de los casos, la ‘sociedad de hombres libres’ que preconiza el capitalismo podría admitir la existencia de un difuso ‘interés general’, entendido como aquello que asegura las condiciones para que cada individuo sea libre para alcanzar sus intereses privados.

Pero ¿cómo podríamos describir la ‘libertad de elección’ que postula el capitalismo? Se trata de una ‘libertad negativa’ que no está asociada a ningún objeto o meta concreta. No es una libertad con finalidad (‘libertad para’), sino una pura pulsión, una pretensión bulímica e insaciada (‘libertad de’). Sólo esta ‘libertad negativa’ permite el funcionamiento de la ‘mano invisible’ del mercado; si mañana esa libertad se asociara a la consecución de un bien común, el mercado se desplomaría estrepitosamente. Como escribe Hayek en Camino de servidumbre, «la libertad individual no puede conciliarse con la supremacía de un propósito cualquiera al que la sociedad al completo debe estar total y permanentemente subordinada». Se trata, en definitiva, de una caracterización de la libertad radicalmente anticristiana.

Sin una meta común, las relaciones humanas se tornan conflictivas, pues los individuos sólo pueden luchar para alcanzar sus intereses privados, en competencia con otros individuos

Este rechazo de cualquier meta compartida o de una noción de bien común que una a la sociedad se agudiza cuando el capitalismo establece –así lo afirma sin ambages Adam Smith– que la fuerza dominante en la vida es «el esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada ser humano por mejorar su propia condición». El hombre, según la antropología capitalista, debe ser un maximizador de intereses, pues para el capitalismo el deseo humano («que no puede ser satisfecho, y que más bien parece infinito», en palabras de Smith) requiere ser constantemente atendido. El ‘hombre nuevo’ capitalista, ante esos deseos ilimitados que no dejan de apremiarlo, tiene que organizar la economía en torno al ‘crecimiento’, pues no puede existir una vida feliz sin satisfacción del deseo. La antropología capitalista nos enseña que estaremos mejor cuanto más consumamos, cuanto más tengamos (no sólo ‘productos’, también todo tipo de ‘experiencias’), porque el crecimiento es el criterio que mide el bienestar. Nuevamente, nos hallamos ante una antropología radicalmente anticristiana.

Otro rasgo distintivo de la antropología capitalista es la competitividad. Si la libertad se define como la capacidad del individuo para maximizar sus intereses mediante el incremento de sus posibilidades de elección, todos los demás individuos se convierten en potenciales amenazas para su libertad. En ausencia de una meta compartida o un bien común, las relaciones humanas se tornan conflictivas, pues a los individuos no les resta otra salida sino luchar para alcanzar sus intereses privados, en competencia con otros individuos. Inevitablemente, los individuos que han perdido su valor como productores (o como bienes de consumo, pues ya no nos deparan ‘experiencias’ placenteras) son retirados del mercado y almacenados en hospitales o asilos (o, mejor todavía, liquidados mediante eutanasia).

Por supuesto, el capitalismo puede permitir relaciones cooperativas entre individuos. Pero serán relaciones limitadas, temporales y voluntarias, puramente contractuales. No se entiende que puedan existir responsabilidades que uno no haya elegido libremente; no se entiende la donación recíproca que constituye el cimiento de la sociedad tradicional y religiosa. De esto hablaremos en un último artículo.

Antropología capitalista (III)

Inevitablemente, una antropología que exalta al individuo soberano, autodeterminado y competitivo resulta incompatible con toda forma de organización comunitaria tradicional, empezando por la familia. Adam Smith lo declara sin ambages en La teoría de los sentimientos morales: «En los países comerciales, […] los descendientes de la misma familia, al no tener motivos para permanecer juntos, se separan y dispersan naturalmente, según lo sugiera el interés o las inclinaciones. Pronto dejan de ser importantes unos para otros, y en pocas generaciones no sólo pierden toda preocupación mutua, sino toda memoria de su origen común y de la conexión que se entabló entre sus antepasados». A declaración de parte, relevo de pruebas. Para la antropología capitalista, la familia se convierte en una mera organización de consumo; pero con frecuencia también en un impedimento para ese «reajuste necesario en el género de vida» que reclamaba Lippmann. De ahí que el capitalismo siempre haya tratado de minar, solapada o descaradamente, los vínculos familiares, al principio obligando a los obreros a abandonar su hogar para conseguir trabajo, después mediante la ‘maximización’ del deseo egoísta que ha convertido a las familias en campos de Agramante, tal como denunciaba Chesterton hace un siglo (y hoy también en campos de exterminio donde se masacra la vida gestante).

Además de sustituir a la providencia divina, la ‘mano invisible’ del mercado transforma el vicio privado en virtud pública

Y lo que sucede en el ámbito familiar ocurre en otros ámbitos comunitarios. El capitalismo actúa como disolvente de los vínculos, pues la división del trabajo torna brumosas o ignotas las necesidades de las personas que participan en la cadena de intercambios de los bienes que consumimos. Esos bienes llegan a ser algo así como meteoritos que aterrizan en el supermercado, sin ninguna conexión discernible con las personas que los produjeron, que pueden estar sometidas a condiciones laborales propias de un régimen esclavista. ¿Quién piensa, cuando come un melocotón, en las condiciones en las que están trabajando (no en Sebastopol, ni en la Cochinchina, sino en las explotaciones frutícolas españolas) los recolectores de fruta? El mercado capitalista es la mejor y más cínica plasmación de aquel cruel refrán: «Ojos que no ven, corazón que no siente». La disolución de los vínculos comunitarios que favorece la antropología capitalista conduce a la pasividad moral.

Inevitablemente, una antropología que desliga a los hombres tampoco va a favorecer que se religuen a Dios, siquiera al Dios providente del que nos hablan los Evangelios. El capitalismo, de hecho, ha urdido un mecanismo sucedáneo que suple la divina providencia: se trata de la ‘mano invisible’ que rige el mercado, permitiendo mágicamente que la búsqueda del interés individual redunde en beneficio del ‘interés general’. Así, además de sustituir a la providencia divina, la ‘mano invisible’ del mercado transforma el vicio privado en virtud pública, algo que contradice los principios básicos de la moral, que nos enseñan que no se debe realizar un mal con la excusa de alcanzar un bien. O sea, la ‘mano invisible’ ha ordenado el mundo basándose en la premisa absurda de que los actos humanos poseen consecuencias involuntarias, totalmente opuestas a la intención primera que los anima. La providencia divina, que es puro logos, queda así suplantada por una parodia absurda, que postula el ilogicismo (además de promover el pecado): actúa egoístamente, así beneficiarás a tu prójimo. Este aberrante apotegma es incompatible con una conciencia moral recta.

El capitalismo postula, en fin, un dios que nada tiene que ver con el Dios cristiano: una suerte de gran arquitecto que ha puesto en marcha la maquinaria del mundo y luego ha hecho mutis por el foro, dejando que la ‘mano invisible’ del mercado ponga orden. Un gran arquitecto que permite que individuos soberanos alcancen la felicidad propia y ajena mientras buscan egoístamente el interés personal, sin esperar redención alguna (porque el pecado es algo que beneficia a la sociedad entera, ‘gestionado’ por la providente ‘mano invisible’ del mercado).

Chesterton afirmaba que el capitalismo es una herejía porque, en lugar de mirar las cosas creadas y ver que son buenas, como hizo Dios, las mira y ve que son bienes. También lo es porque, además, pretende que Dios no creó lo suficiente, dado que los deseos del individuo exceden los recursos disponibles. El dios capitalista es, pues, un sádico cósmico. Así se explica que, en las sociedades capitalistas, mientras los vínculos humanos son arrasados, la fe se extinga como la llama de un pabilo mortecino.

Fuente: htps://www.abc.es/xlsemanal/firmas/juan-manuel-de-prada/juan-manuel-de-prada-antropologia-capitalista.html