Los avances tecnológicos prometen continuar mejorando nuestra salud y nuestras condiciones de vida, pero el desarrollo de ámbitos como la inteligencia artificial o la edición genética marca un camino inesperado hacia el transhumanismo. Una corriente que ambiciona trascender las capacidades humanas normales a través de la tecnología y sobre la que los expertos reclaman un consenso ético y regulatorio antes de que se torne realidad.

«El poder superior de una máquina se manifiesta en su velocidad, que es mucho mayor que la del proceso del cerebro humano a la hora de calcular las consecuencias». Hannah Arendt señalaba en La condición humana las virtudes de la inteligencia artificial, pero también sus carencias: «Eso no es lo que logra erigir un mundo, igual que no lo son otros procesos obligatorios de la vida, como el trabajo y el consumo». La filósofa posiblemente desconocía la expresión «inteligencia artificial», acuñada solo dos años antes y aún con poco recorrido fuera de los entornos estrictamente informáticos. Pero la describió con puntería sintética en su monumental ensayo de 1958, donde incidía en la rapidez no solo de las computadoras, sino de la manera en que empezaban a convivir con las personas. «La embestida de la velocidad», resumía la autora. Una tendencia que ha cristalizado en un hecho que hoy nadie discute: la tecnología lo inunda todo e influye en la evolución humana a un ritmo endiablado.

Tom Chatfield, tecnólogo y columnista de la BBC, propuso recientmente equiparar los 4.700 millones de años de nuestro planeta a las 24 horas de un día: «Solo los últimos 20 minutos han visto el surgimiento de los mamíferos, lo medianamente humano ha existido durante aproximadamente un minuto y la historia registrada de la humanidad abarca la última décima de segundo –la Revolución Industrial cinco milésimas–, momento en el que nuestra analogía se vuelve demasiado microscópica para ser útil». Chatfield no pretendía dar una lección de humildad, sino todo lo contrario: «Incluso en el contexto de varios miles de millones de años de historia, los últimos siglos humanos han sido asombrosos. Nuestra especie ha remodelado la biosfera de su planeta, y es la causa de cambios en el terreno, los océanos y el clima a una escala que solo los impactos de asteroides o siglos de erupciones volcánicas apocalípticas igualaron anteriormente». Y remata: «Hemos introducido algo exponencial en las ecuaciones del tiempo planetario, y ese algo es la tecnología».

Esa cualidad exponencial quedó reflejada en la ley de Moore (formulada en 1965 por Gordon E. Moore, cofundador de Intel), según la cual aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador. En los próximos dos años veremos el mismo progreso en computación que en toda su historia. Y, como apunta Chatfield, si dejáramos que esta evolución vertiginosa siguiera su inercia natural, la tecnología alcanzaría un punto de no retorno en el que tomaría el control y se autodiseñaría dejando a la humanidad fuera del circuito, lo que se conoce como el mito de la singularidad.

Estamos lejos de algo así, pero ya hemos sobrepasado muchos hitos hasta hace poco solo concebibles en películas de ciencia ficción. Hoy existen exoesqueletos capaces de levantar 20 veces el peso de una persona o chips que se implantan en la retina y logran que individuos con determinadas patologías oculares recuperen la vista. La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, desarrolla un implante neuronal que será la interfaz cerebro-máquina definitiva, y el ser humano podrá instalarse software para curar enfermedades o, directamente, aumentar sus capacidades. Ya está en una fase muy avanzada: en una de sus pruebas recientes, lograron que un chimpancé jugase a un videojuego con la mente, sin usar las manos.

Estos son solo unos pocos ejemplos que dan una idea de en qué punto de desarrollo tecnológico nos encontramos. En 2020 se concedieron casi tres millones y medio de patentes, una cada diez segundos y más del doble que en 2015, según la Oficina Mundial de Patentes. «Es una carrera tan veloz que es inútil tratar de hacer predicciones», explica Román Abadías, codirector de la multinacional de telecomunicaciones Teltronic y autor de Aporía: La curiosidad mató al gato de Schrödinger. «En 2018, los expertos decían que la supremacía cuántica tardaría unos 20 años en llegar. China la alcanzó apenas tres años después, logrando que un ordenador cuántico superara la capacidad de cálculo de la computación clásica». Y añade: «No es descabellado que en dos décadas llevemos el teléfono implantado en el cerebro y nos comuniquemos por una red neuronal de humano a humano».

Este ingeniero apunta a una confluencia inevitable de todas las disciplinas: «Estamos en un crecimiento tecnológico abrupto que tiene mucho que ver con la inmediatez en las comunicaciones, en tener toda la información de forma instantánea, y no solo la tecnología electrónica crece de manera exponencial, también la medicina, la biología…». Y pone un ejemplo: «En 1930, la vida media en España era de 50 años. Hoy es de 84 y, en 2050, es posible que la gente llegue a los 100 años con una cierta calidad de vida gracias a la biotecnología».

Los avances ya no se materializan solo en aparatos externos, sino que empiezan a integrarse en los propios individuos en forma de implantes o modificaciones genéticas. Algunas voces comienzan a hablar de una nueva fase de nuestra especie, que denominan extraoficialmente homo digitalis. «En la medida en que la tecnología nos permita modificar directamente nuestro genoma en la línea germinal, esto es, en los genes de óvulos y espermatozoides o embriones de pocos días, sí pue- de tener repercusión evolutiva», apunta Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. «Se podría conseguir, por ejemplo, que desaparezcan determinados alelos que producen ciertas enfermedades como la fibrosis quística, o añadir alelos artificiales que pudieran potenciar cualidades o incluso insertar en el ser humano otras nuevas que nunca tuvo previamente, como la capacidad de ecolocalización de los murciélagos, o ver en el ultrarrojo y el ultravioleta», continúa.

El experto añade: «Por el momento no pasa de la teoría, pero si se diera, debería aplicarse de forma generalizada. Solo así habría una evolución en la condición del ser humano». Se refiere a casos como el de Altos Labs, la start-up de Silicon Valley financiada por Jeff Bezos y otros fondos millonarios para la investigación de fórmulas de longevidad. «Si consiguieran descubrir qué gen hay que modificar para vivir 200 años y solo se aplicara a los más ricos, se introducirían los alelos en una parte pequeña de la población, y eso añadiría desigualdades biológicas a las desigualdades económicas», concluye Diéguez.

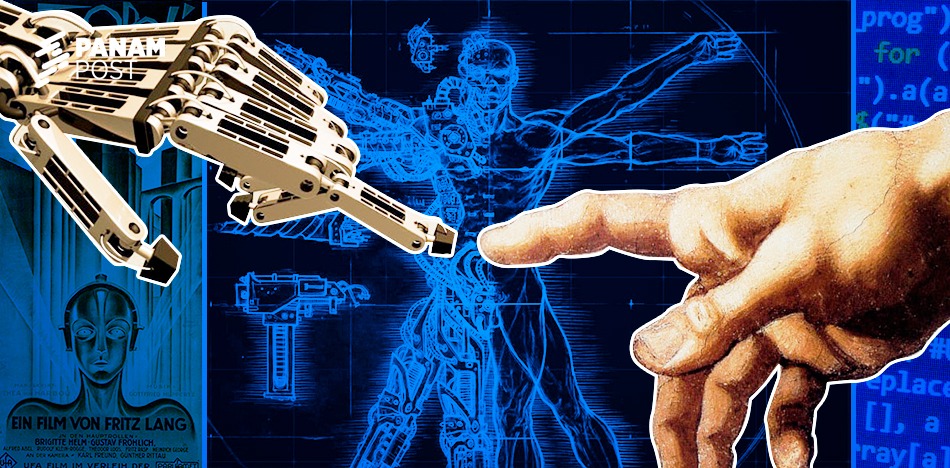

El transhumanismo, una corriente aún heterogénea pero cada vez más visible y definida, defiende la mejora del ser humano por medio de la tecnología, y los más radicales lo estiran hasta el poshumanismo, un estado en el que volcaríamos nuestras experiencias mentales (contenidos sinápticos, recuerdos, emociones…) en un organismo cibernético o una nube virtual, de manera que podríamos alojarnos en un mundo digital, desprendernos de nuestro cuerpo y, por extensión, del sentido renacentista del humanismo. No en vano, uno de sus impulsores más acérrimos, el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, defiende «el bienestar de toda entidad con capacidad sensitiva, ya sean inteligencias humanas, artificiales, especies animales… e incluso especies extraterrestres si las hay».

Sin necesidad de llegar tan lejos, Marta García Aller, periodista y autora de Lo imprevisible: Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar, recela incluso del término medio: «Son muchas las transformaciones que la tecnología está provocando y acelerando, y cambian muchas de las reglas del juego que venían del siglo XX. Ya no encajan, es un corsé que queda obsoleto para este siglo, y todavía no tenemos las perspectiva suficiente para entender la profundidad del cambio, y mucho menos para ponerle un nombre». Respecto a la mejora del ser humano por medio de la tecnología, expone: «A lo largo de la historia, la hemos utilizado para enormes beneficios en la salud y en el bienestar de la humanidad, pero también para destruirnos los unos a los otros. No creo que esas innovaciones vayan a sacar solo lo más virtuoso del alma humana. Por eso deberemos poner límites a tanto poder en tan pocas manos, que es lo que está pasando con la inteligencia artificial y el mundo conectado. Hay que estar alerta».

García Aller argumenta, en este sentido: «No olvidemos que las empresas tecnológicas, fundamentalmente, quieren ganar dinero. Que nos instalen chips en el cerebro o en la muñeca para entrar y salir del trabajo sin tener que llevar una tarjeta, simplemente con biometría, no es necesariamente una solución para hacernos la vida más cómoda; supone que pueden tenernos más controlados». La autora matiza: «No debemos pensar en Black Mirror ni en un señor maligno que acaricia un gato mientras piensa en dominar el mundo. Lo que debe inquietarnos es que por tener un móvil implantado en el cerebro en lugar de en la palma de nuestra mano no nos vamos a volver superhumanos necesariamente. Tal vez incluso sea una involución, nos puede volver más superficiales y previsibles, porque igual que ahora perdemos tan- to tiempo viendo vídeos insustanciales en Instagram, lo tendríamos más fácil aún. Las notificaciones, que son interrupciones constantes, están poniendo a prueba la capacidad de los humanos para focalizar nuestra atención. Y cuanto más nos conectamos, más necesarias se vuelven prácticas como la meditación y el mindfulness, cosas que antes no hacía falta enseñar a los niños en las escuelas, cuando estaban acostumbrados a aburrirse».

Y concluye: «Un chip en la cabeza nos puede convertir en hámsteres que están todo el rato dando vueltas buscando una recompensa, esos ‘me gusta’ que nos generan dopamina. Convertir a los humanos en cyborgs no necesariamente nos mejora, porque no siempre más tecnología nos lleva a más sofisticación, y podemos acabar crónicamente amuermados viendo una pantalla que ya no tenemos ni que encender».

La directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, Elena Postigo, define el transhumanismo como un movimiento cultural que tiene como finalidad mejorar la especie humana para llevarla a otro nivel y eliminar aspectos indeseados, incluso la mortalidad. «Esto coincide en parte con los fines de la medicina tradicional, enfocada en tratar y evitar enfermedades y alargar la esperanza de vida», explica. Pero matiza: «El problema está en los medios, como el mejoramiento mediante la edición genética, el mejoramiento cognitivo, mental, psíquico, mediante nanochips, sustancias… o el mejoramiento afectivo mediante oxitocinas, fermononas…, por no hablar del trasvase del contenido sinóptico para tener una existencia posbiológica».

En este sentido, Postigo menciona la negación del límite del homo sapiens en muchos de los transhumanistas: «Dicen que somos chatarra biológica y quieren arreglarla. Pero los problemas vienen en el plano práctico. Quienes nos dedicamos a la bioética tenemos que hacer un esfuerzo para analizar qué riesgos plantea cada una de estas intervenciones. No es lo mismo implantar un nanochip en la mano que en el cerebro, porque la interfaz cerebro-ordenador se usa con una finalidad terapéutica, pero abre ciertas puertas nada deseables como, por ejemplo, un hackeo del propio individuo». Y apunta a otro de los grandes riesgos de la mejora humana: la generación de desigualdades. «Habermas hablaba de humanos no mejorados porque así lo han decidido, de trashumamos y de poshumanos. ¿Qué sucedería en una sociedad en la que conviven seres imperfectos, otros perfeccionados por edición genética o nanochips y poshumanos o robots? Es en este escenario donde podemos incurrir en injusticias y discriminación. Hay que apostar por un buen uso, prudencial y sapiencial, de la ciencia y la técnica para la plena realización de las personas no solo a nivel físico, sino teniendo en cuenta nuestra responsabilidad sobre las generaciones futuras y el planeta».

Jon Rueda, doctorando en Filosofía por la Universidad de Granada con numerosas publicaciones sobre bioética, inteligencia artificial y neurociencia, opina que hay que ser prudentes a la hora de valorar el transhumanismo, la mejora humana o la implantación de cyborgs: «Hay que bajar el debate a un nivel menos macro, a cómo puede pensar la gente sobre estas tecnologías desde la moralidad a nivel individual, porque muchas tecnologías están destinadas a curar enfermedades, algo que ya hacemos y que está aceptado por la mayoría, pero también sirven para mejorarnos, y ese es el debate moral que aún no hemos solucionado». El experto advierte de que es problemático tener un posicionamiento genérico en contra o a favor de la mejora, y es mejor ir caso por caso, analizar qué tipo de interacciones tecnológicas son éticas y cuáles no, qué potenciales tienen algunas tecnologías, etc.: «Hoy no existe un consenso, porque el debate siempre ha estado polarizado, y encuentras defendiendo la misma postura a perfiles muy diferentes. Ves en contra de la mejora por la tecnología a personas que se les considera bioconservadores, a gente progresista que piensa que puede generar desigualdades, a gente sencillamente de ideología conservadora que piensa que esa práctica equivale jugar a ser dioses…».

Rueda opina que deberíamos tener ya una opinión pactada al respecto cuando todo esto llegue: «Debemos darle ya un enfoque anticipatorio porque aún son tecnologías emergentes, en desarrollo, y no sabemos el potencial real de sus posibles aplicaciones. Esto es ventajoso porque nos permite ir abriendo el debate ético, tenemos la oportunidad de ver cómo podemos gobernar estas tecnologías de manera que beneficien al conjunto de la sociedad». Y advierte: «El problema es dejar que las tecnologías lleguen y estos debates vayan por detrás».

Al igual que su colega Elena Postigo, opina que la desigualdad es uno de los temas fundamentales que se deben tratar, porque las tecnologías de mejora serán caras: «La reproducción asistida puede llegar a costar 15.000 euros. ¿Cuánto podría costar la edición genética? Podemos prever que pasará lo mismo con las tecnologías de mejora, que serán solo algo al alcance de unos pocos a no ser que estén subvencionadas con dinero público». Rueda admite: «Hay quien puede decir que eso ha pasado siempre con los avances tecnológicos, por ejemplo, los móviles, que pasaron de ser algo elitista a democratizarse». Sin embargo, defiende que el problema es que aquí repercute más profundamente en el individuo: «Por eso no hay que prohibirlas o hacerlas obligatorias, o si no subvencionar, por ejemplo, mediante impuestos, las tecnologías que hayan generado un consenso sobre que mejoran a los individuos y a la sociedad en su conjunto».

El último informe ESPAS de la Unión Europea incluye entre los retos para 2030 «anticiparse y legislar sobre las tecnologías disruptivas», y reconoce expresamente que su potencial puede ser tan positivo como negativo. «El concepto ético debemos tenerlo claro, superar los sesgos», dice Román Abadías, y se pregunta: «¿Qué pasará cuando vaya un niño al colegio y esté mejorado con 128 gigas de información extra o lleve una calculadora integrada? Eso puede pasar, y si no está regulado, se generarán desigualdades desde la base». Y añade: «Se trata de que el sistema educativo se dé cuenta de que el conocimiento y la información cada vez tendrán menos valor, y deberá centrarse en enseñar cómo usarlos de la mejor manera, porque siempre los tendremos a nuestra disposición. Y eso empieza por saber discernir lo que es cierto de lo que no, lo que es útil de lo que no».

En cualquier caso, estamos lejos aún de poder afirmar que nos encontramos en una transición que nos llevará más allá del homo sapiens a lomos de la tecnología. «Según la ley de Moore, se podría llegar a un circuito con tantos componentes como tiene un cerebro», opina Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en el IE Business School. «Pero falta algo muy importante: cuando dos neuronas transmiten información, no es una mera corriente eléctrica; es un espacio sináptico que aún no hemos llegado a comprender. Por eso, de momento, las conexiones que realicemos en un cerebro artificial no llegarán a ser exactamente iguales que en uno real, y no estamos evolucionando nada». Y concluye: «El homo sapiens ha sido capaz de modificar su entorno de tal manera que hemos llegado a un desarrollo de la información impensable hasta hace nada. Esto cambia la esencia y las características de una civilización. Pero no las de la especie humana».

Autor: Luis Meyer

Fuente: htps://ethic.es/2021/11/el-hombre-y-la-maquina-transhumanismo/