La «democracia representativa está en crisis. Los ciudadanos no se fían ya de los partidos y de las instituciones democráticas; dudan de que sean capaces de proteger su seguridad, de garantizar el bienestar a todos los grupos sociales, de liberar los territorios del país dominados por las mafias, de asegurar la rapidez de la justicia y del cumplimiento de las sentencias, de ofrecer servicios sociales que funcionen y de elaborar normas fiscales equitativas.

La democracia representativa está en crisis porque, después del final de las ideologías del siglo XIX y el siglo XX, la política ha perdido hoy su tensión ideal y su aspiración ética. Privada de tensión ideal, se ha transformado en mero pragmatismo y, en consecuencia, la representación democrática se ha convertido en una realidad fragmentada y conflictiva, incapaz de realizar, como debería, la unidad con el respeto a la pluralidad. El poder, que era un instrumento, se ha transformado en un fin: no se busca ya el poder para hacer política, sino que se hace política para tener el poder. En una palabra, la política ha perdido el alma; y cuando una realidad viva pierde el alma, se corrompe. Toda la sociedad ve la corrupción de la política.

Ahora bien, cada vez que la política entra en crisis, se desarrollan inevitablemente dos graves patologías, que pueden resultar mortales para la misma democracia.

La primera patología es la «antipolítica». Esta se difunde sobre todo entre los ciudadanos (los electores) y se manifiesta principalmente en el desinterés, en el absentismo, hasta el rechazo de la clase dirigente y del mismo sistema democrático: «¡Fuera todos! ¡Marchaos a casa!».

La segunda patología es el «populismo». Este afecta sobre todo a quien gobierna y ejerce el poder. Se manifiesta como tendencia a privilegiar la relación directa con el pueblo y con el espacio público (también mediante internet), relegando a un segundo plano las mediaciones institucionales y las reglas de la democracia representativa, con consecuencias nefastas.

¿Es posible resolver la grave crisis en la que se encuentra hoy inmersa la democracia representativa? Tal es la pregunta que se plantea necesariamente.

Para encontrar una respuesta inspirada en la DSI, veremos:

1) cuál fue la posición de la Iglesia con respecto a la democracia en el pasado;

2) cuál es la actitud actual de la Iglesia frente a la crisis;

3) finalmente, qué propone la Iglesia para superar la crisis actual y que se haga realidad una democracia madura, deliberativa y participativa.

1.- Pasado: la Iglesia y la democracia

La relación entre la Iglesia y la «democracia» ha sido, durante mucho tiempo, atormentada y difícil. Es un hecho que, desde sus inicios, la Iglesia tuvo muchas reservas al respecto. Sobre todo, le resultaba difícil el principio de que la voluntad popular, cuando se expresa de forma numéricamente mayoritaria, tuviera valor de ley para todos; es decir, el hecho de que una «fuerza material» (de naturaleza cuantitativa) llegara a ser el fundamento del derecho y de la justicia, en nombre del concepto de «soberanía popular» absoluta (teorizada por Rousseau), prescindiendo de toda referencia a una norma ética trascendente. Según la doctrina católica, el pueblo es «soberano» solo en cuanto «depositario» del poder, que puede delegar en sus representantes; pero el 66 pueblo no es la fuente primaria y absoluta, el creador del derecho y la justicia. Ciertamente, la sociedad es previa al Estado, y la persona es previa a la sociedad; pero antes del Estado, antes de la sociedad y antes de la persona se encuentra Dios.

León XIII fue el primero en abrir un resquicio en la relación con el sistema democrático moderno, pero no avanzó más lejos. En efecto, se limitó a clarificar que la Iglesia rechazaba la concepción ilustrada de la soberanía popular, pero no el régimen democrático en sí mismo. Sigue siendo célebre una afirmación suya que en su época parecía innovadora:

«Ni está prohibido tampoco en sí mismo preferir para el Estado una forma de gobierno moderada por el elemento democrático, salva siempre la doctrina católica acerca del origen y el ejercicio del poder político. La Iglesia no condena forma alguna de gobierno, con tal que sea apta por sí misma a la utilidad de los ciudadanos» (Leon XIII, Libertas praestantissimum 32).

La misma razón de fondo explica la desconfianza (incluso tal vez la aversión) demostrada por el papa con respecto a la expresión «democracia cristiana» (Leon XIII, Graves de communi 1901).

Será necesario esperar a Pío XII antes de que la Iglesia acepte con serenidad el sistema democrático, sin hacer aún propia la tesis de que la democracia fuera la forma política ideal.

Después de Pío XII, la aceptación de la democracia dejará de ser una dificultad. Sin embargo, cuando los documentos del magisterio hablan de ella se preocupan de llamar la atención más sobre la sustancia de la democracia que sobre sus aspectos formales. Incluso el Concilio Vaticano II, aun aprobando y alabando abiertamente el sistema democrático, no usa nunca el término «democracia» y prefiere darle una definición descriptiva: la Iglesia -se lee en Gaudium et spes 76- «no está ligada a sistema político alguno», porque es a la vez «signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana». Por esta razón prosigue, por un lado, condena las formas de regímenes políticos que impiden las libertades y los derechos fundamentales del ser humano, y, por otro, en cambio, alaba «la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública» GS 31. Reconoce, por tanto, que «La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión. Porque la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública» (GS 73).

Un paso adelante decisivo fue dado por el Concilio con respecto a la democracia al aceptar plenamente la laicidad. En efecto, el Vaticano II reconoció que la laicidad es un valor cristiano. Las realidades temporales -explica la constitución Gaudium et spes- tienen un valor intrínseco, tienen finalidades, leyes e instrumentos propios que no dependen de la revelación sobrenatural: «Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte» (GS 36) . Para la Iglesia, por consiguiente, la laicidad no es un accidente histórico, sino que tiene incluso un fundamento teológico.

La historia y la Iglesia, por lo tanto, han caminado juntas. En la segunda mitad del siglo XX, la consciencia por parte de la cultura laica de la importancia de la conciencia religiosa en la construcción de la democracia y en la lucha por la justicia y la paz, ha ido de la mano con el abandono por parte de la Iglesia de antiguos esquemas apologéticos y con el reconocimiento de que la democracia laica es el mejor sistema de gobierno.

Pablo VI va más lejos y exhorta a los cristianos a que no se contenten con cualquier forma de democracia, sino a que se comprometan para realizar (en lo posible) un modelo de sociedad democrática madura. «La doble aspiración hacia la igualdad y la participación -escribe en Octogésima adveniens 24- trata de promover un tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos; algunos de ellos han sido ya experimentados; ninguno satisface completamente, y la búsqueda queda abierta […]. Toda persona cristiana -concluye el papa- tiene la obligación de participar en esta búsqueda, al igual que en la organización y en la vida políticas» .

A su vez, Juan Pablo II, con la encíclica Centesimus annus 46, afirma de forma definitiva la aprobación plena del sistema democrático y explica su razón: «La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica» , y explica en qué consiste una democracia madura:

«Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas, mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad» .

Finalmente, Benedicto XVI explica cómo la Iglesia puede y debe contribuir propiamente al desarrollo de la democracia. En la encíclica Deus caritas est 28a (2005) escribe:

«La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien»».

2.- Presente: la Iglesia y la crisis de la democracia

Si nos remontamos al origen de la crisis actual de la democracia encontramos que los nudos que hay que desatar son sobre todo dos: el concepto de libertad, sobre la que se fundamenta el «Estado de derecho», y el concepto de solidaridad, sobre la que se fundamentan tanto la «subjetividad» de la sociedad como su acción «subsidiaria», que implican -mediante los cuerpos intermedios- la participación activa y responsable de todos los ciudadanos.

Son los dos grandes temas de fondo de los que debe partirse para superar los residuos ideológicos que aún impiden la superación de la crisis actual de la democracia representativa y el paso a una democracia madura, deliberativa y participativa. La libertad y la solidaridad son los puntos fundamentales sobre los que se confrontan y chocan los dos diversos modelos democráticos existentes: el neoliberal (de derechas) y el reformista (de izquierdas). ¿En qué se distinguen? ¿Cómo se posiciona la Iglesia frente a ellos?

a) El neoliberalismo ha heredado del liberalismo clásico el concepto de «libertad» como posibilidad de elegir y hacer lo que se quiera, con el único límite del respeto a la libertad del otro. La «libertad», por consiguiente, sería sinónimo de tolerancia y de permisivismo. Las diversas opiniones políticas, culturales, morales y religiosas deben ser consideradas todas igualmente legítimas. El Estado no puede elegir una y obligar a seguirla, sino que cada ciudadano es libre de elegir la que más le agrade. Solo el respeto a este relativismo ético -se dice- evitará caer en la intolerancia y en el autoritarismo: por ejemplo, si el Estado no puede imponer el aborto a una mujer, tampoco se lo puede impedir; si no puede obligar a nadie a matarse, tampoco puede impedir la eutanasia; si no puede impedir la procreación artificial, tampoco puede prohibirla.

Esta concepción permisiva de libertad admite un único límite: el respeto al derecho del otro. Y cuenta con un único principio de autoridad y de verdad: la voluntad de la mayoría, entendida como suma de las voluntades individuales. Por consiguiente, la ley solo puede reflejar la opinión, la costumbre y la voluntad de la mayoría.

Fuera del derecho del otro y de la voluntad de la mayoría no existiría otro límite ni una presunta verdad o norma ética trascendente que impidan la autodeterminación libre del individuo. Sobre esta «filosofía» de cuño individualista-radical se apoya la praxis política del neoliberalismo. La mayoría puede decidir y hacer lo que quiera.

Con respecto al modo de entender la «solidaridad», es decir, la relación entre el individuo y la sociedad, hay que decir que, en principio, todos están de acuerdo en que la legalidad es el fundamento del Estado de derecho:

«De faltar reglas claras y legítimas de convivencia, o de no aplicarse, la fuerza tiende a prevalecer sobre la justicia, la arbitrariedad sobre el derecho, con la consecuencia de que la libertad se pone en riesgo hasta desaparecer. La “legalidad”, es decir, el respeto y la práctica de las leyes, constituye, por tanto, una condición fundamental para que existan la libertad, la justicia y la paz entre los hombres» .

Dicho esto, el límite de la cultura política neoliberal está en suponer que la legalidad consiste en observar formalmente las normas. Se infravalora el hecho de que la legalidad no es solo un hecho de comportamiento individual, sino que, por su naturaleza, es intrínsecamente social y solidario. Por eso, la observancia formal de las normas, aun siendo necesaria, no basta por sí misma.

Para extirpar la ilegalidad no basta con la vía judicial, sino que se necesita un cambio de mentalidad y cultura. La legalidad comienza con nosotros mismos, con nuestra vida privada:

«Así, tomar partido contra la mafia se convierte en una elección definitiva si no termina con una vigilia de velas, sino que prosigue con el abandono personal de la costumbre de los favores. Limpiar la política del lodo de la corrupción no coincide con el castigo de los culpables, sino con dejar de dar culto al poder y al dinero deshonesto, con la desactivación de las ocasiones, con la promoción de una cultura que conjugue la política con la ética. Así, la economía no puede volver a sanarse si, una vez repudiado el injusto e insensato derroche, todos siguen buscando los nichos de privilegio para sí mismos».

b) El reformismo es el otro modo de entender la democracia, en cuanto que la comprensión reformista de la libertad y la solidaridad no coinciden, en muchos aspectos, con la neoliberal.

En efecto, por cuanto concierne a la libertad y los derechos individuales, el reformismo considera que el Estado no los crea ni los decide, ni dependen de mayorías provisionales y cambiantes, sino que son previos a la libre organización de la sociedad; los valores están inscritos en la conciencia de todo ser humanos, y, en cuanto tales, son el punto de referencia normativo para la misma ley civil. La tarea del Estado consiste en protegerlos y coordinarlos con vistas al bien común.

Se hace referencia a esos valores, incorporados en todas las Constituciones modernas, sobre los que se construye y rige la estructura democrática del Estado: la primacía de la persona con sus derechos inviolables, la dignidad del trabajo, la familia fundada en el matrimonio, el derecho de los padres a educar y formar a sus hijos, la subsidiariedad responsable de la autonomía local y los organismos intermedios en el respeto de la unidad nacional, la libertad religiosa.

Cada vez que se cuestionan uno u otro de estos valores (aun cuando se produjera con el consenso de la mayoría) hace mella en los fundamentos del ordenamiento democrático. La democracia se reduce entonces a un conjunto de reglas puramente formales, a un mecanismo para armonizar de modo empírico los diversos intereses.

La cultura política reformista, en segundo lugar, tiene una concepción diferente de la solidaridad responsable, es decir, de la relación entre el individuo y la sociedad. Ciertamente, la voluntad de la mayoría debe prevalecer sobre los intereses particulares, pero la búsqueda del bien común no puede prescindir del diálogo y de la participación responsable de las minorías.

De hecho, la sociedad humana es una comunidad de personas en relación entre sí, y no -como quisiera el liberalismo- una masa de individuos anónimos que están uno al lado del otro y que solo piensan en sí mismos. La libertad individual tiene siempre una dimensión social. En particular -en virtud del principio de solidaridad responsable o «subsidiaridad»- es importante que no se quite a los individuos lo que pueden realizar con sus propias fuerzas; ni la instancia superior deberá sustituir a la inferior en las tareas que esta puede desarrollar: «Cuiden los gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad y de manera ordenada» (GS 75).

c) ¿ Y la Iglesia? La DSI se sitúa en las antípodas de la concepción neoliberal de la relación entre democracia y libertad, entre democracia y solidaridad. De modo particular, Juan Pablo 11 volvió repetidamente sobre el argumento (Evangelium Vitae 68-74).

Después de haber calificado como perjudicial y peligrosa la «alianza entre democracia y relativismo ético» (Veritatis splendor 101), afirma: «Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia» (Centessimus annus 46). «Es cierto -prosigue el papa- que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en nombre de la “verdad”» [y la Iglesia admite también sus responsabilidades al respecto y pide perdón], «Pero crímenes no menos graves y radicales negaciones de la libertad se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del “relativismo ético”».

De democracia se puede también morir: «Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión “tiránica” respecto al ser humano más débil e indefenso? La conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad, de los que nuestro siglo ha tenido tristes experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de serlo si, en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulo, hubieran estado legitimados por el consenso popular?» (Evangelium vitae 70).

Por consiguiente, la Iglesia actualmente, por un lado, reconoce que la democracia es la forma mejor de gobierno posible; por otro lado, en cambio, insiste en el hecho de que el fin de la democracia es el ser humano con su dignidad y con sus libertades personales y sociales. El sistema democrático es solo un instrumento, y, como tal, recibe su carácter moral del fin al que sirve. En consecuencia, la democracia logrará su fin (que es garantizar la igual dignidad y libertad de todos) en la medida en que encame y promueva los auténticos valores humanos, personales y sociales. De lo contrario, la democracia puede transformarse, paradójicamente, en un instrumento de opresión, en un totalitarismo enmascarado.

Hay que decir, por consiguiente, que la DSI está más cerca de las posiciones del reformismo. En efecto, insiste en el hecho de que todo comportamiento personal tiene siempre un impacto social, para bien y para mal. Esto explica la predilección congénita de la doctrina social de la Iglesia por los valores sociales más que por los individualistas-libertarios, es decir, por los valores que permiten las relaciones, no por aquellos que conceden al individuo una libertad lo más vasta posible, pero sin responsabilidad.

El cumplimiento de las reglas, por lo tanto, es apoyado e integrado por una solidaridad responsable; repetimos: «todos somos realmente responsables de todos» (Solicitudo rei sociales 38). Esto no significa que sea fácil combinar la solidaridad y la responsabilidad en el respeto a la legalidad. Muchas personas, por ejemplo, se preguntan cuál de las dos debería prevalecer si las reglas de la política imponen opciones que van en contra de sus valores ideales. ¿Qué se debe hacer? ¿Dejar el campo para evitar cualquier «compromiso» o quedarse en el lugar intentando, en la medida de lo posible, mejorar desde dentro las posiciones inaceptables?

En una situación pluralista y compleja como la nuestra no se puede prescindir del consenso democrático. Hay que tener en cuenta una cierta gradualidad en los valores en los que se cree. Puede suceder que no se lleguen a afirmar valores que para nosotros son fundamentales e inflexibles sin que se produzca una crisis destructiva para la convivencia a causa de una costumbre moral predominantemente contraria o no madura. Es necesario por consiguiente, distinguir entre los principios éticos, que son absolutos e inmutables, y la acción política, que, si bien debe inspirarse en ellos, tiene por objeto lograr el bien común que es realmente posible en una situación determinada. Por supuesto, nunca es permisible admitir un mal moral. Sin embargo, en caso de que no sea posible hacer más, hay que limitarse a implementar un bien menor (o tolerar un mal menor), aplicando en la práctica el principio del mayor bien posible .

En todo caso, es necesario difundir una cultura nueva de la legalidad que sea a la vez solidaria y responsable. Si se quiere construir una sociedad democrática madura, la legalidad debe estar animada y complementada por una solidaridad responsable. Por lo tanto, más allá de lo que se pueda lograr de vez en cuando en los casos individuales, una concepción reformista de la relación entre la legalidad y la solidaridad responsable requiere que las elecciones políticas y las leyes se inspiren siempre en la primacía de la persona y sus derechos inalienables y presten siempre especial atención a los más débiles.

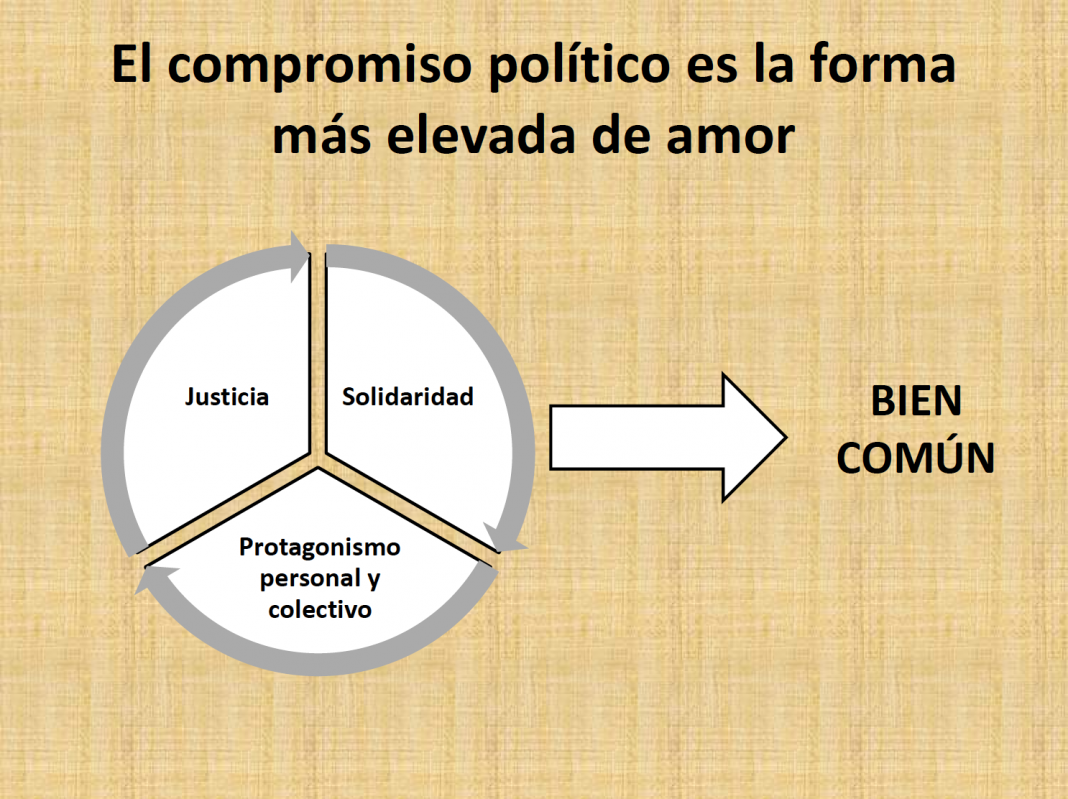

En esta misma perspectiva, la DSI enseña que el compromiso por la legalidad es ya una forma de solidaridad: la justicia, en efecto, es «la medida mínima de la caridad» . Sin embargo -específica Juan Pablo II- «la justicia por sí sola no es suficiente y, más aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se le permite a esa forma más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones»; la razón es que «la igualdad introducida mediante la justicia se limita, sin embargo, al ámbito de los bienes objetivos y extrínsecos, mientras el amor y la misericordia logran que los hombres se encuentren entre sí en ese valor que es el mismo hombre, con la dignidad que le es propia» . Por eso, una legalidad sin solidaridad responsable no conducirá nunca a una democracia madura.

3.- Futuro: la Iglesia por una democracia madura

¿Qué hacer, entonces, para pasar de la crisis actual de la democracia representativa a una democracia madura, deliberativa y participativa? Con la mirada puesta en el mañana, la Iglesia se preocupa de que el discurso sobre la «democracia deliberativa» no se reduzca, a su vez, al solo aspecto pragmático y funcional, es decir, a la necesidad de elaborar nuevas técnicas de diálogo y de «inclusión» de los ciudadanos en las decisiones, pero pasando por alto la parte fundacional o de los valores sobre los que debe apoyarse la democracia madura para ser sólida.

Se trata, en el fondo, de «reconstitucionalizar» el Estado, dado que nuestra Constitución se funda en la concepción reformista del personalismo solidario y no en el individualismo utilitarista, típico del liberalismo radical. Por tanto, para pasar a una democracia madura, deliberativa y eficazmente participativa, es necesario superar la visión antropológica neoliberal que ha llenado el vacío dejado por la crisis de las ideologías, y, haciendo del individualismo el «pensamiento único» dominante, ha puesto en crisis la «democracia representativa». De hecho, ha corroído sus pilares fundamentales: la persona (reduciéndola a «individuo»), la solidaridad (reduciéndola a mero «legalismo formal»), la laicidad (reduciéndola a «laicismo).

Por este motivo, el esfuerzo que hoy debemos hacer es el de poner como fundamento de la nueva democracia deliberativa y participativa un nuevo humanismo, una nueva cultura política, fundada en la dignidad de la persona, en la fraternidad solidaria, en la laicidad positiva, que constituyen el arquitrabe de nuestra Constitución republicana.

Es el único modo de encontrar un camino de encuentro en el respeto de las diversidades, que se ha convertido en improrrogable y urgente, para realizar una democracia madura en nuestra sociedad globalizada, pluricultural y pluriétnica.

Fuente: Bartolome Sorge. Temas clave de doctrina social (2021)